Pergantian Nama RSUD Welas Asih: Jejak Bahasa Asing dalam Kosakata Indonesia

Belakangan ini dunia maya di Tanah Air diramaikan oleh aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengganti nama RS Al-Ihsan di Kabupaten Bandung menjadi RSUD Welas Asih. Menurut Dedi, alasan pergantian tersebut adalah agar nama rumah sakit lebih mencerminkan “kearifan lokal Sunda”.

Meskipun demikian, istilah “Welas Asih” tidak sepenuhnya berasal dari budaya Sunda. Kata “Āśīḥ” atau “आशी:” awalnya merupakan kosakata dari Bahasa Sanskerta. Menurut kamus yang Ram Narain Lal susun pada tahun 1936, kata tersebut dapat diartikan sebagai “permintaan perlindungan kepada para dewa dan dewi”, serta juga berarti “pemberkatan”. Sementara itu, menurut kamus Bahasa Sanskerta karya HH Wilson (1832) dan Monier Williams (1872), kata ini bisa memiliki makna “mengharapkan atau memberikan berkah.”

Di jejaring sosial, upaya Pemprov Jabar memicu berbagai reaksi. Bahkan muncul tuduhan de-Islamisasi dan de-Arabisasi. Jika pun ada niat seperti itu, langkah semacam ini tergolong sulit. Sebab, jika dicermati, memang demikianlah hakikat Bahasa Indonesia. Banyak kosakatanya dipengaruhi oleh bahasa asing.

Sejarah Awal Bahasa Indonesia: Melayu Kuno dan Pengaruh Sanskert

Banyak orang percaya Bahasa Indonesia berasal dari lingua franca yang banyak para pedagang gunakan di Nusantara sejak zaman dahulu. Peneliti percaya bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang masyarakat tuturkan di kawasan Riau-Lingga dan Johor.

Menurut kritikus sastra dan Indonesianis Andries Teeuw, bahasa Melayu Kuno mulai muncul paling cepat pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, bentuk kuno dari bahasa Melayu telah mulai menyerap kata-kata serta istilah dari bahasa Jawa Kuno dan Batak Kuno. Proses ini kemudian menjadi fondasi bagi kelenturan bahasa yang saat ini mereka pakai di kawasan Nusantara.

Bahasa Sanskerta, yang masuk ke wilayah ini bersamaan dengan penyebaran agama Hindu-Buddha, mulai memberikan kontribusi pada kosakata Bahasa Melayu Kuno. Dalam prasasti yang seseorang buat untuk Raja Adityawarman sekitar tahun 1356 dan peneliti temukan di Sumatra Barat, prasasti itu menunjukkan bahwa Bahasa Melayu pada masa itu telah banyak menggunakan kosakata dari Bahasa Sanskerta.

Gambaran paling jelas dari pengaruh ini terlihat dari cara masyarakat Nusantara menyebut benda besar di langit yang bersinar di siang hari. Tidak ada kata dalam Bahasa Melayu Kuno yang bertahan untuk menyebut benda tersebut. Yang mereka gunakan adalah kata “matahari” (dari matanya “Hari”, yang merupakan salah satu nama lain dari Dewa Wisnu); lalu “Surya” dan “Baskara”, keduanya juga merupakan nama dewa-dewa dalam agama Hindu.

Pengaruh Arab dan Perkembangan Bahasa Melayu

Evolusi signifikan berikutnya dalam Bahasa Melayu Kuno terjadi seiring datangnya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-13 hingga abad ke-14. Dalam sebuah puisi yang berasal dari tahun 1390 di Samudera Pasai, Aceh, meskipun penulis masih menggunakan aksara Sansekerta, peneliti telah menemukan kata-kata berbahasa Arab serta gagasan-gagasan yang terpengaruh oleh Islam. Di akhir abad yang sama, Kesultanan Trengganu mulai menggunakan aksara Arab dalam penulisan. Kedua kerajaan tersebut merupakan kesultanan Islam yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa sastra utamanya.

Sejak saat itu, Bahasa Melayu mulai mengalami penguatan dengan adanya ribuan lema yang berasal dari Bahasa Arab. Pada perkembangannya, tambahan kosakata dari Bahasa Arab ini bahkan mencapai jumlah yang setara, dan bahkan melebihi, jumlah pinjaman dari bahasa Sansekerta.

Terdapat beberapa teori mengenai bagaimana Bahasa Arab mulai memengaruhi Bahasa Melayu. Menurut diplomat sekaligus akademisi Nikolaos van Dam, teori yang lebih umum menyebutkan bahwa para pedagang, baik dari Hadramaut maupun dari India, membawa masuknya Bahasa Arab ke Bahasa Melayu. Namun demikian, menurutnya pengaruh utama justru berasal dari para ulama. Hal ini mendukung fakta bahwa Bahasa Melayu hanya mengadopsi sedikit kosakata Bahasa Arab percakapan, jika kita membandingkannya dengan Bahasa Arab Klasik atau bahasa kitab. Kata-kata seperti “perlu” yang berasal dari kata “fard”, lalu “adil”, “musyawarah”, “ikhlas”, “akhlak”, dan “adab”, semuanya merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keagamaan.

Bahasa Melayu yang telah kaya dengan pengaruh Bahasa Arab inilah yang kemudian menjadi “lingua franca” bagi para ulama Nusantara. Dalam bukunya yang berjudul Ummah Below the Wind, Indonesianis Michael Laffan mencatat bahwa jaringan ulama Nusantara yang secara umum mereka kenal sebagai “Jawi” juga menggunakan Bahasa Melayu untuk menulis dan mengajar, serta turut memperluas penyebarannya hingga ke selatan Thailand.

Kolonialisme dan Pembentukan Bahasa Indonesia Modern

Pada abad ke-16 dan ke-17, Bahasa Melayu digunakan untuk menerjemahkan kitab-kitab Arab, menurut Andries Teeuw. Perkembangan ini lalu memicu terbentuknya dua varian Bahasa Melayu, yaitu Bahasa Melayu sastrawi atau yang disebut juga Melayu Tinggi. Serta bahasa pasar yang dikenal sebagai Melayu Rendah atau Melayu Pasar. Bahasa Melayu sastrawi lebih dominan di kawasan Riau-Lingga dan Johor, yang kemudian dijadikan fondasi bagi Bahasa Indonesia. Pemisahan ini memberikan pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan Bahasa Indonesia. Kini, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan ragam bahasa sehari-hari yang berbeda dari bahasa baku yang dianggap “baik dan benar”, seperti yang dipakai dalam tulisan (misalnya artikel ini) atau pada acara-acara resmi kenegaraan.

Sejak awal abad ke-16, sejumlah negara Eropa mulai datang dan kemudian menjajah wilayah Nusantara, seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Kedatangan mereka pun turut memberikan kontribusi terhadap kosakata dalam lingua franca yang masyarakat Nusantara gunakan. Contohnya, kata “boneka”, “meja”, “kemeja”, “sepatu”, “kantor”, dan “pabrik” semuanya berasal dari pengaruh kolonial masa itu.

Istilah Bahasa Indonesia

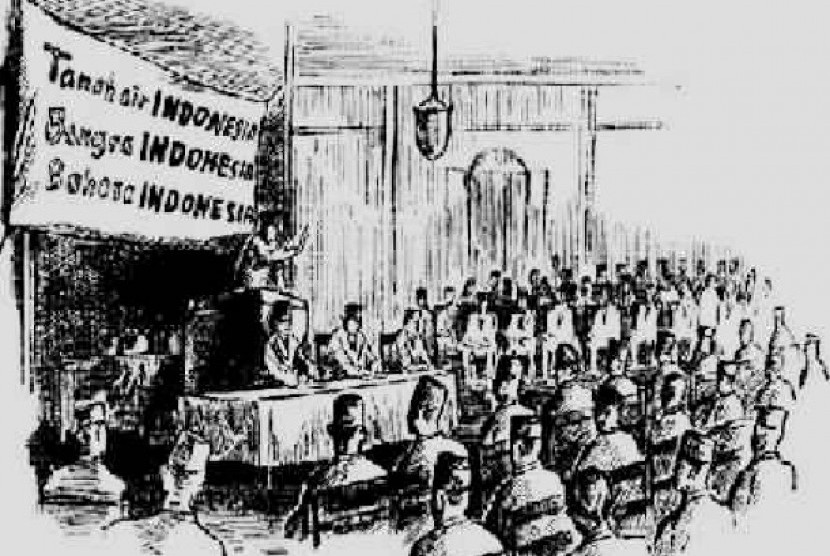

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1928, para pemuda nasionalis memilih sebuah lingua franca yang berasal dari bahasa Melayu Riau sebagai bahasa negara yang mereka impikan akan bernama Indonesia. Istilah “Bahasa Indonesia” sendiri pertama kali M. Tabrani usulkan pada Kongres Pemuda I tahun 1926.

Surat kabar nasionalis bersikeras menggunakan bahasa tersebut alih-alih Bahasa Belanda. Masalahnya, bahasa itu tidak memiliki cukup banyak kata untuk mengungkapkan ide-ide rumit. Dalam sejarah Bahasa Indonesia yang James Neill Sneddon tulis. Namun, sumber juga mengemukakan bahwa para jurnalis kemudian secara sukarela memperkenalkan lema-lema baru, sebagian besar berasal dari serapan bahasa asing.

Namun, sumber juga mengemukakan bahwa para jurnalis kemudian secara sukarela memperkenalkan lema-lema baru. Sebagian besar berasal dari serapan bahasa asing. Pada tahun 1942, Jepang memberikan izin berdirinya Komisi Bahasa guna mengembangkan kosakata baru dalam bahasa tersebut. Tokoh-tokoh seperti Soewandi, Sutan Takdir Alisjahbana, serta Sukarno dan Hatta turut menjadi anggota komisi itu.

Penyusun berhasil menghimpun sekitar 7.000 lema baru dari perbendaharaan bahasa-bahasa Nusantara untuk melengkapi kekurangan kosakata. Namun, hanya sedikit yang akhirnya pemakai gunakan secara luas. Kata “mesin” yang berasal dari bahasa Yunani “machina” tidak berhasil tergantikan oleh “jantera”, yang sebenarnya juga berasal dari India. Istilah “ketua negara” sebagai pengganti “presiden” pun menghilang tanpa jejak.

Bisnis

Bisnis Film

Film Lifestyle

Lifestyle News

News Pengetahuan

Pengetahuan Sastra

Sastra Strategy

Strategy Teknologi

Teknologi